ガーミンのスマートウォッチは、毎日の体調をそっと見守ってくれる存在であり、使い続けるうちに健康への意識が少しずつ変わっていきます。

この記事を読めばわかること

-

血中酸素濃度を測る意味がわかる

-

測定が乱れるときの原因がわかる

-

数値が低く出たときの考え方がわかる

-

アプリでデータを整理する方法がわかる

-

日常で活かすポイントがわかる

歩数や心拍だけでなく、「血中酸素濃度(SpO2)」まで計測できるモデルが多いのは大きな魅力です。数値で体の状態を把握できると安心できますが、設定や装着の仕方によっては正しく反映されないこともあります。

だからこそ、自分に合った使い方を知ることが、データを信頼しながら活かすための第一歩になります。

ガーミンで血中酸素濃度をチェックする理由

体調の変化は自分では気づきにくいものです。その中で、血液にどれだけ酸素が含まれているかを知ることは、日常を快適に過ごすためのヒントになります。

血中酸素濃度からわかる体のサイン

血中酸素濃度(SpO2)は、血液が酸素をどの程度運んでいるかを示す指標です。体に取り込まれた酸素は血液を通じて全身へ届けられますが、この値が下がると疲労感や息苦しさなどにつながる場合があります。一般的には95〜100%が標準的な範囲とされ、そこから外れることで体の変化に気づくきっかけになります。

ガーミンのスマートウォッチは赤色光と赤外線を使い、血液中の酸素の状態をセンサーで読み取ります。これにより、呼吸や環境の影響を日常の中で確認できるようになります。特に高地での活動や体調不良時には数値が変動しやすく、普段は見えない体のサインを数字として把握できるのが特徴です。

わかりやすい例を挙げると:

-

標高が高い場所 → 酸素濃度が薄くなり数値が低下しやすい

-

体調が優れないとき → 酸素を取り込む力が弱まり数値が下がることがある

-

疲労やストレスが蓄積しているとき → 呼吸が浅くなり変動が見られる

このように数値の変化は体からの小さなサインであり、生活を見直すきっかけにもなります。

スマートウォッチで測ることの意味

血中酸素濃度は本来、医療機器で測定することが一般的ですが、日常的に使うには現実的ではありません。ガーミンのようなスマートウォッチで測ることには、次のような意味があります。

-

手首に着けるだけで測定できる → 特別な器具や準備がいらない

-

睡眠中や運動中も自動で記録 → 状況ごとの変化を把握しやすい

-

データを長期的に蓄積できる → 体調のリズムや傾向を振り返られる

-

毎日の習慣に取り入れやすい → 無理なく続けられる安心感がある

こうした特徴があるからこそ、スマートウォッチで測定することには大きな価値があります。単なる数値のチェックにとどまらず、変化を積み重ねて見ていくことで、健康の流れを理解する手助けになるのです。

ガーミンでの血中酸素トラッキング

血中酸素を測る機能は幅広いモデルに搭載されていますが、対応の範囲や計測の仕方には違いがあります。

どの機種で使えるのか?

血中酸素トラッキングは、2021年以降に発売された多くのモデルで利用可能です。ただし全てのモデルで同じように使えるわけではなく、終日トラッキングに対応するもの、スポット的な計測のみのものなど違いがあります。主な対応状況は以下の通りです。

| シリーズ | 対応例 | 特徴 |

|---|---|---|

| Forerunner | 955 / 965 / 265 | 終日・睡眠トラッキング対応、スポーツ向け |

| Venu | Venu 2 / Venu 3 / Venu Sq 2 | 日常利用に適したバランス型 |

| fēnix / Epix | fēnix 7 / Epix Pro | アウトドア向け、常時記録に強い |

| vivoactive / vivomove | vivoactive 5 / vivomove Trend | ライフログ向け、新モデルは対応 |

| vivosmart | vivosmart 5 | コンパクトモデル、一部機能制限あり |

| 特殊モデル | Descent Mk2, Tactix 7 Pro | ダイビングや戦術用途に対応 |

日中と睡眠で違う計測のようす

血中酸素の計測はシーンによって方法が異なります。イメージしやすいように、日中・睡眠・終日の3つに分けて整理します。

日中の計測

ウィジェットを開き、腕を胸の高さで安定させると計測が始まります。数十秒で完了しますが、動くと誤差が出やすいため、座って落ち着いているときに向いています。

睡眠時の計測

設定をオンにすれば、夜間の血中酸素の推移を自動的に記録します。眠っている間の呼吸状態を把握でき、睡眠の質を知る手がかりになります。

終日トラッキング

モデルによっては日中から夜間まで継続的に測定することが可能です。ただしバッテリー消費が大きくなるため、必要に応じて使い分けることが勧められます。

数値を見て不安になったときの考え方

血中酸素の値は常に一定ではありません。運動直後や高地での活動、さらには装着の仕方によっても変化します。そのため、一度低めの数値が出ても過度に不安になる必要はありません。ガーミンの機能は医療用途ではなく、日常の参考値として利用することを前提にしています。

大切なのは「一回の数値」ではなく「時間の流れの中での傾向」です。数日分や数週間のデータを見比べることで、体の特徴や生活習慣とのつながりが見えてきます。

-

数字の上下よりも全体的な傾向を見る

-

急な変化が続いた場合は生活リズムを見直すきっかけにする

-

体の不調が長引くときは医師の診断を優先する

血中酸素トラッキングは、安心感を得たり生活改善のヒントを探したりするための道具です。数値そのものに一喜一憂せず、自分の体の流れを理解する視点を持つことが大切です。

計測データを日常にどう活かすか

血中酸素の数値は単なる記録ではなく、使い方次第で日常の安心や習慣改善につながります。ここでは運動・睡眠・健康管理の3つの視点から整理します。

スポーツや登山で安心できるポイント

運動や登山の場面では、血中酸素の変化が体調を知るヒントになります。

-

ランニングや筋トレ

負荷が高い運動では呼吸が乱れ、酸素の取り込みが一時的に低下することがある。数値を確認することで、無理をしすぎていないかを把握しやすい。

-

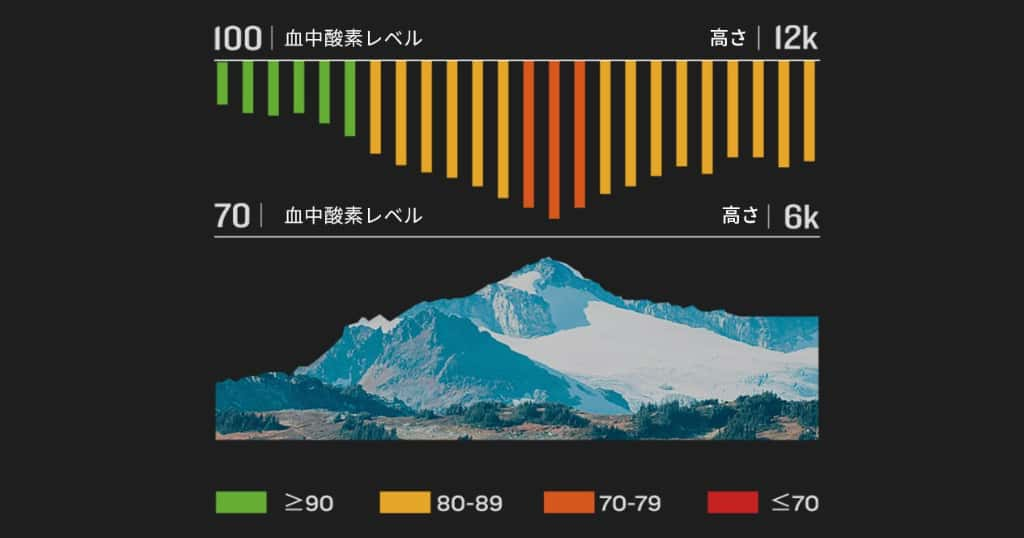

高地での登山

標高が高い場所では空気が薄くなるため、血中酸素が自然に下がる。定期的にチェックすれば、体が環境に順応しているかを確認できる。

-

安全確保の判断材料

数値の急激な低下が続く場合は、行動を控えるサインになる。体の声を数字で確かめることで安心感が生まれる。

このように、スポーツや登山では「自分の状態を客観的に見る」ことに意味があります。

睡眠の質とのつながり

睡眠中の血中酸素は、眠りの深さや安定性を間接的に示してくれます。変化のパターンを表にすると理解しやすくなります。

| 数値の特徴 | 考えられる状態 |

|---|---|

| 高めで安定 | 呼吸が整い、深い眠りが維持されている |

| 一時的な低下 | 姿勢の変化や呼吸の乱れによる影響 |

| 長時間低め | 睡眠環境や体調の見直しが必要な可能性 |

夜間の数値は一晩だけで判断せず、複数日の傾向を確認することが大切です。たとえば、寝具を変えたり就寝時間を整えたりした後に、平均値が改善するかを確認することで、生活習慣の効果を客観的に見られます。

日々の数値を健康管理に役立てる方法

血中酸素のデータを健康管理に活かすには、短期・中期・長期の3つの視点で見ると分かりやすくなります。

-

短期で確認する

その日の疲労や運動の影響を振り返り、休養の目安にする。

-

中期で振り返る

1週間〜1か月単位で数値を比較し、生活リズムや習慣との関連を探る。

-

長期で活かす

半年〜1年の記録を見直し、体の変化や改善傾向を把握する。

段階的に捉えることで、数値を「ただの情報」から生活改善の指標へと変えることができます。

うまく測れないときのヒント

血中酸素トラッキングは便利な機能ですが、数値が思うように出ないと戸惑うこともあります。そんなときに落ち着いて対処できるよう、原因の整理、数値の受け止め方、アプリの工夫を押さえておきましょう。

計測が乱れるときによくある原因

計測が安定しない背景には、センサーの不具合ではなく日常的な要因が潜んでいることが多いです。下の表は「原因・影響・対処」の関係をまとめたものです。

| よくある原因 | 起きやすい影響 | 対処のヒント |

|---|---|---|

| 装着が緩い/きつい | 光が乱れて数値がバラつく | 肌に軽く密着、骨の出っ張りを避ける |

| 測定中の動き | 計測が中断、数値が上下 | 腕を胸の高さで静止し、数十秒は動かない |

| 冷えや乾燥 | 血流が弱まり低めに出る | 手を温め、肌を清潔にして再測定 |

| センサー汚れ | 光の反射が不安定 | 柔らかい布で拭き、レンズを清潔に保つ |

| 環境の光や衣類 | 光学式が乱れやすい | 日陰で測り、袖や影を避ける |

| 設定や電池残量 | データが残らない、測定不安定 | アプリで設定確認、充電を確保 |

例えば、冬の屋外で測ろうとすると「数値が安定しない」ことがありますが、それは寒さで血流が弱っているため。逆に夏場に汗をかいていると、センサー光が乱れて低めに出やすい。環境や装着の小さな違いが数値に影響すると理解しておくと、慌てず原因を切り分けられます。

数値が低く出たときの見方

低めの値が表示されると不安になりますが、実際には一時的な条件で変わることが多いです。落ち着いて確認する流れを押さえておきましょう。

-

状況を振り返る

運動直後や高地など、体や環境の影響で一時的に下がることは自然なこと。

-

装着と姿勢を整える

ベルトを適度に締め、腕を胸の高さで静止。数分待ってから再測定する。

-

時間をずらして比較する

同日の別の時間帯、あるいは翌日の同時刻と比較。単発か継続かを判断できる。

-

アプリで推移を見る

Garmin Connectのグラフで数日の平均を確認。単発の低値より全体の流れを重視する。

-

生活習慣を思い返す

睡眠不足や疲労がないか、食事やストレスが影響していないかを確認する。

こうして順を追って確認すれば、数値を「不安の原因」としてではなく、生活を見直すきっかけとして活かせます。特に重要なのは「比較と推移」を見ることです。

アプリでの設定やデータ整理のコツ

Garmin Connectアプリを活用すると、データがより意味のある形になります。数値を正しく残し、解釈するための工夫を整理しました。

-

モード設定を見直す

終日/睡眠のみ/スポット測定を切り替え、バッテリーとのバランスをとる。

-

ウィジェットを前面に配置

血中酸素ウィジェットを見やすい場所に置くと測定頻度が自然に増える。

-

粒度を切り替える

日・週・月単位のグラフで短期の揺れと長期の流れを確認。平均値や最低値もチェックする。

-

関連データと重ねる

睡眠や心拍、活動量と並べると、体調や習慣との関連が見えやすい。

-

定期的に同期する

起床後や就寝前などルーティンを決めて同期。抜け漏れが減り、記録の信頼性が増す。

こうした工夫を続けると、数値が単なる記録ではなく日常の安心を支える材料になります。特に「他のデータと合わせて見る」ことは、数値の意味を深めるうえで欠かせないポイントです。

血中酸素濃度を測ることで得られる楽しみ

血中酸素の計測は体調管理のためだけではなく、日常に小さな発見や喜びを与えてくれます。記録を続けていくうちに、自分の体のリズムや生活の傾向が見えてきて、数字を見ること自体が楽しみに変わっていきます。

日々の変化から気づける体のリズム

血中酸素は毎日同じ値になるわけではありません。睡眠の状態、活動量、気温や天候などによっても数値は微妙に揺れ動きます。こうした日々の変化を振り返ることで、自分の体がどのようなリズムで動いているのかを知る手がかりになります。

例えば、忙しい時期が続くと平均値が少し下がり、休日にしっかり休むと元に戻るといったパターンが見えてくることがあります。これは疲労や休養のバランスを数値で確かめられる例です。また、季節の変わり目で体調を崩しやすい時期に、数値が下がりやすい傾向を確認できることもあります。

整理すると、血中酸素の変化から得られる気づきには次のようなものがあります。

-

一週間の疲労の積み重ねが反映される

-

休養の効果が数値に現れる

-

季節や環境によるリズムの揺れを感じ取れる

このように記録を続けることで、数値は単なる数字以上の意味を持ち、体のリズムを可視化する楽しみへと変わります。

他のデータと組み合わせてわかる発見

血中酸素の数値は、単独で見るよりも他のデータと組み合わせることで一層意味が深まります。Garmin Connect では睡眠時間や心拍数、消費カロリーなどと並べて確認でき、複数の指標を照らし合わせることで思いがけない発見が得られます。

例えば、夜間の血中酸素の推移と睡眠時間を比べると、眠りが浅い日に値が下がりやすいことに気づく場合があります。また、運動強度と日中の数値を重ねることで、体が負荷にどう反応しているかが分かります。

代表的な組み合わせを表にまとめると次のようになります。

| 組み合わせるデータ | 得られる示唆 |

|---|---|

| 睡眠時間 × 血中酸素 | 呼吸の安定や眠りの深さを推測できる |

| 心拍数 × 血中酸素 | 運動中の負荷や疲労の度合いを確認できる |

| 活動量 × 血中酸素 | 習慣的な運動が体にどう影響しているかを理解できる |

このように他のデータと合わせることで、血中酸素の記録は単なる数字ではなく、生活全体を映す鏡として活用できるようになります。

まとめ

ガーミンでの血中酸素トラッキングは、単なる数値の表示ではなく、毎日の暮らしに寄り添う指標として活用できます。数値が上下すること自体に意味を見出すのではなく、一定期間の流れを眺めることで、自分の体がどのように変化しているのかを理解しやすくなります。

続けて記録するうちに、運動や休養の効果が数字として現れたり、睡眠の質や体調のリズムを客観的にとらえられるようになります。さらにアプリを使って他のデータと組み合わせれば、生活全体を映す鏡のように、自分の状態をより広い視点から見渡せます。

大切なのは、数字に縛られることではなく、そこから得られる「気づき」を日常に取り入れることです。小さな変化をやさしく受け止めながら、暮らしのリズムを整える手がかりとして活かすことが、長く安心して使い続けるためのコツになります。